GARMIN EDGE とSTRAVA の連携でルートを自動で取り込むAPPを入れましたが、口コミ評価で「うまく行かないことがある」とのこと。

※ EDGEホーム画面>右下IQ>STRAVA Routesとアクセス

STRAVAのマイルートでお気に入り⭐︎マークつけたものが自動で表示されてるはず。ダメな時は、再起動・スマホIQアプリ上でSTRAVA Routesを再ダウンストール・・・を繰り返すと上手くいくが・・・少し不安定

↓ ダメだった時の画面

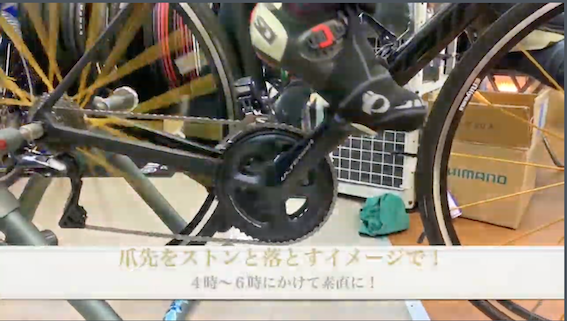

Pioneerでもありましたが、時々うまく接続できないこともあったので、念のためPCに接続してデータの移動をする方法を確認しておこうと思います。

1 Garmin Express をインストールする

取扱説明書の27ページ PCでデバイスのデータをGarmin Conectに同期するに沿って作業を進めていきます。

https://connect.garmin.com/start/

にアクセスすると、「Garmin Expressの取得」というところがあるので、PCにインストールして設定する。

インストール後APPを立ち上げて、EDGEをUSB接続

デバイスの追加で検索に引っかかると同期が始まる。

このAPPでできるのは、スマホAPP GARMIN Connect、Connect IQと同等です。

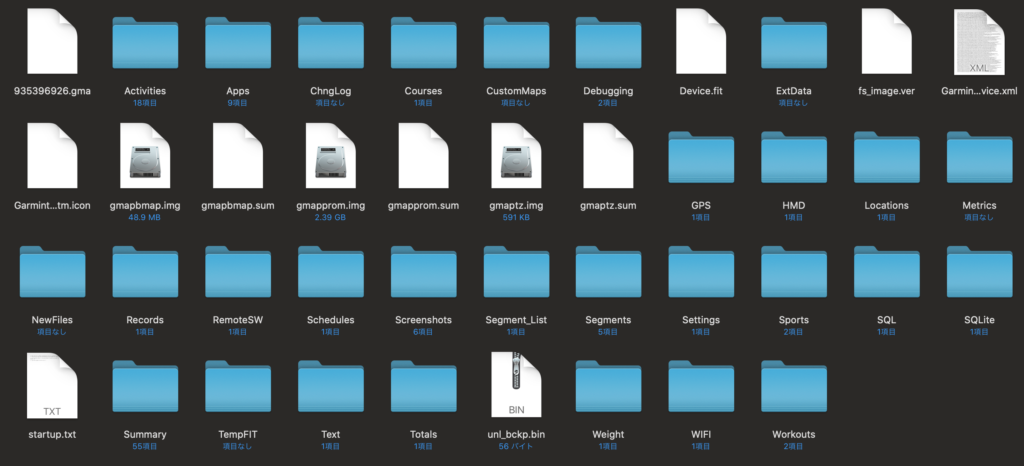

2 EDGE内部のデータを見てみる

ここから先の作業は、注意して実施してください。最悪データ破損により起動できなくなることがあるので!

この中で良く使うであろうフォルダは以下の通り

Activities:走行ログのFITデータ

Courses:ナビルートのFITデータ

Screenshots:スクリーンショット

他のデータはあまり触らないかなと思うデータですね。

STRAVA同期でうまく行かない時は、ActivitiesやCoursesのFIT形式データを手動で移動すればOKということですね!

STRAVAが自動で行かない時の対処ブログも参考にどうぞ

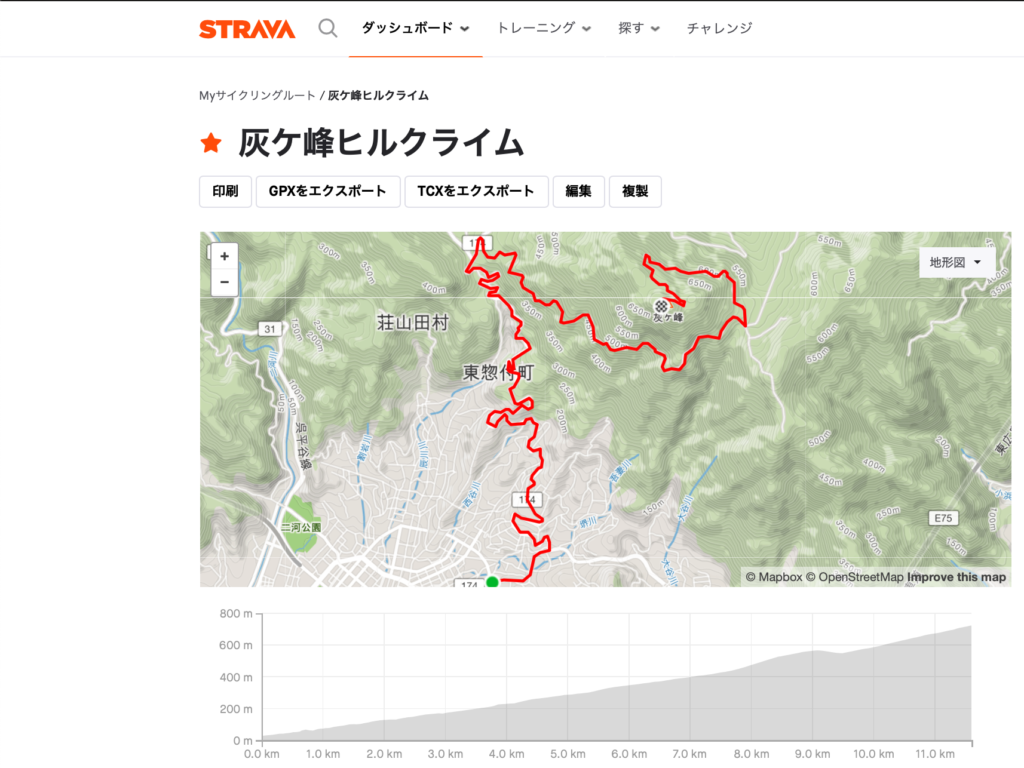

3 STRAVAから手動でナビルートを入れてみる

STRAVAのマイルートでお気に入り⭐︎マークつけてるのに上手くダウンロードしてくれない時の対処方法を一応まとめておきます。

GARMINで使う形式はFIT形式です・・・STRAVAでダウンロードできるのは、GPX形式かTCX形式・・・

大丈夫です。どちらかデスクトップ等の適当な場所へダウンロードしてください。

ルート名が日本語の場合確実に文字化けしてますので、再度名前を編集しなおしておいてください。

Garmin ExpressのConnectメニューをクリックするとブラウザーが立ち上がります。左側のサイドメニューからトレーニング>コースと進むとルート作成画面になります。

ルートはSTRAVAからダウンロードしたものをアップロードします。

データのインポートを選択>ダウンロードしたGPXまたはTCX形式のデータを選択

なぜか誤訳・・・「はじめに」を押すと変換と取り込みが始まります。

多分、START・・・としたかったのでしょう

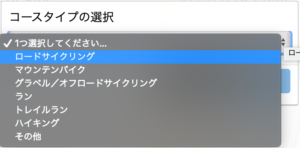

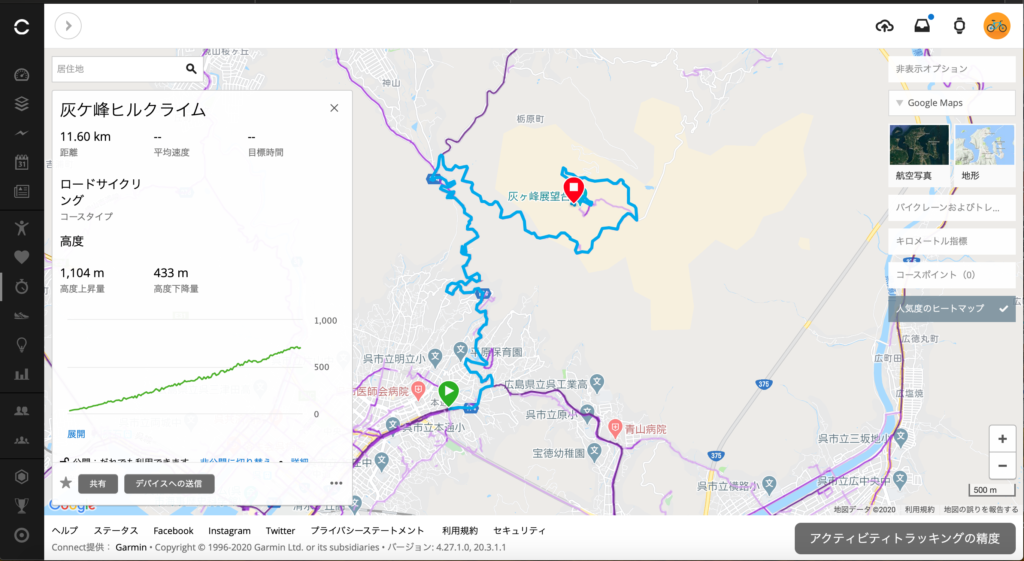

変換と取り込みが済むと、コースタイプ選択をするように促されるので選択します。選択したら実行

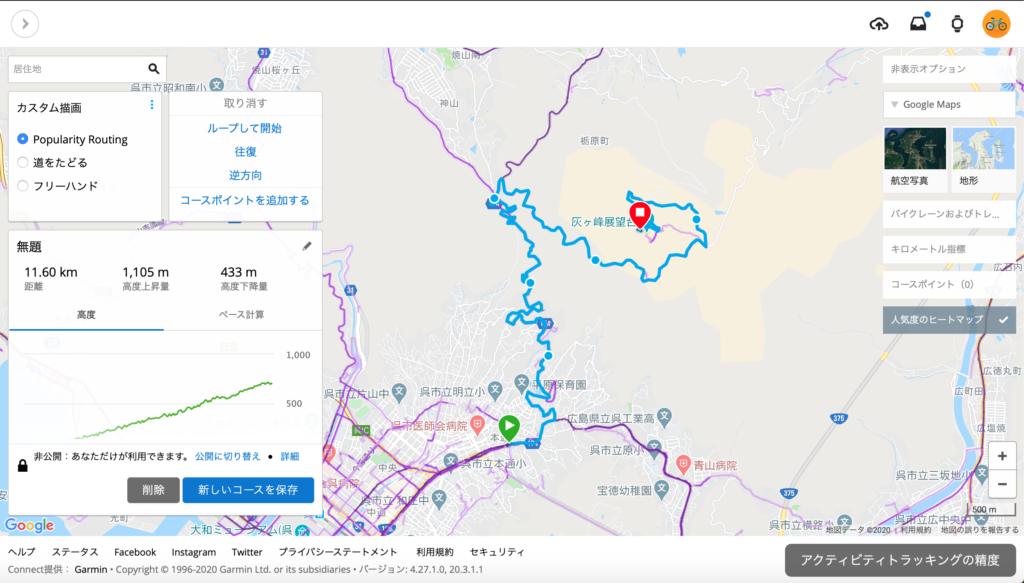

コース名が「無題」となっているので、適当な名前へ変更しておきましょう!

カスタムで、ループさせたり、往復、逆方向にもできるみたい・・・するかは分からないけど、機会が会ったらやってみよう・・・

編集が終わったら、「新しいコースを保存」を選択して保存しましょう。

マップ詳細の左下「デバイスへの送信」を選択すると、EDGEへ転送できます。

すると、EDGE本体ストレージの「Courses」へ格納されます。

転送後すぐは「New Files」のところにありますが自動で移動してましたので心配ありません。

EDGE本体のナビゲーション>コース>保存済みコース

でデータが入っているのを確認すればOKです。

4 番外編 スクリーンショット

走行中のデータをスクリーンショットで保存・・・かなり便利です。

設定は簡単です。

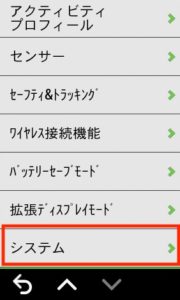

ホーム画面左下の≡マーク (設定画面)へ

↓

システム

↓

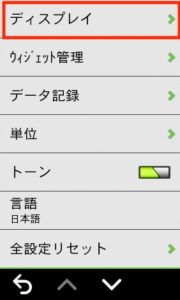

ディスプレイ

↓

スクリンショットを有効にする。

↓

電源ボタンを軽く押すとスクリーンショットされる。

あとは、前述のようにPC接続してデバイスにアクセスしてスクリンショットしたデータを取り出してください。そうするとここで使用している画像のように綺麗なデータが使えます 😆

作成の励みになります!イイね!シェア!コメント!お願いします!