先日、リアのスプロケットを11-30Tから11-34Tへ容量UPしてから200kmトレーニングしてみました。

↓ スプロケット換装時のブログ

スプロケット を更に容量UPしてみる

↓ 200kmライド時のログ

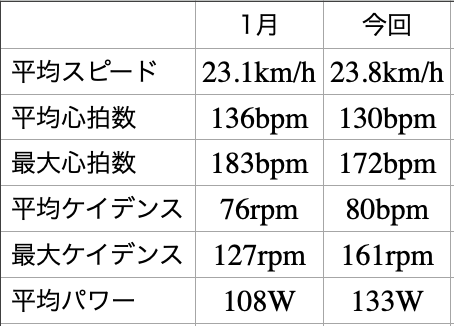

1月のブルベ時からかなり走っているので、脚力も多少はついたかもしれませんが、内容にはかなりの差があったので、比較してみたいと思います。

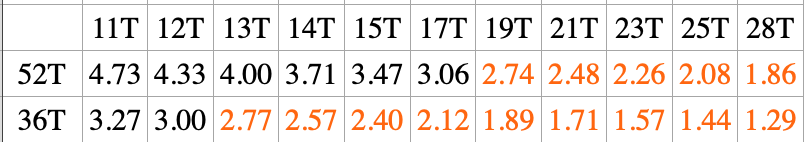

1月と今回の全体比較

1月と今回の全体比較

全体としての感想は、楽だったなぁ〜という感じです。まだ走れる感覚です。その点は、心拍数の数値が物語っていると思います。

昨年の12月から取り組みはじめたハイケイデンス&軽いギヤで回すというのも効果が出ているみたいです。

軽いギヤで走る時は回さないと速度が出ないのですが、平均速度が僅かながら上がっていたのは嬉しいところ 😛

さて、ヒルクライムセクションはどうだったのか?

広島市安芸区と府中町の境にある甲越峠

甲越峠clim 3.23km/164m/ave.4%

甲越峠clim 3.23km/164m/ave.4%

甲越峠比較

甲越峠比較

ケイデンスを楽に上げられて走れてしまうので、どんどん登ってしまいました・・・結果心拍数は少し高くなってしまいましたが、最大180bpmなのでまだ余裕はある感じでした。

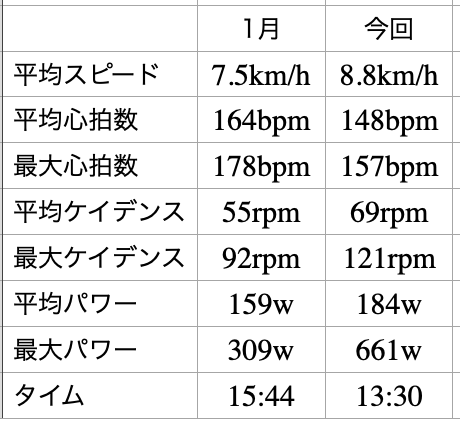

江田島市江田島町にある県道297号climb(幸の浦峠)

県道297号climb 1.97km/124m/ave.6%

県道297号climb 1.97km/124m/ave.6%

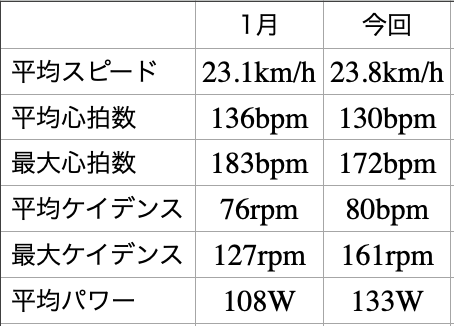

幸の浦峠比較

幸の浦峠比較

1月の時は、心拍数が限界でどうにか登った感じでした。足を数回ついた気がします。今回は、心拍数はそこまで変化せずに楽に登れた感覚です。

こうして比較してみると、リアのスプロケットを11-30Tから11-34Tへアップしたのは正解だったようです。歯数が大きくなると平均速度が遅くなるかなと思いましたが、楽に漕げる分パワーを温存できることから、結果として平均速度が上がった感じです。 🙄

さて、スプロケット換装時のブログでもアップしていましたが、

11-28:11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28

11-30:11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30

11-34:11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34

色付き部分がロングライドで使えているギアと記載していました。その使えてる感覚とはなんだろう?ということで少し勉強してみました。 🙄

車でレースして遊んでいた時もギヤをコースに合わせてセッティングを変えるだの色々聞いていましたが、パーツ代と工賃の兼ね合いで早々試せる代物ではなかったのですが、自転車のスプロケットは簡単に手が出るので、色々遊べますね。

使えているという感覚・・・恐らくギヤ比ですね。

ギヤ比とは、クランク(ペダル)を一回転した時のリアホイールの回転数のこと。

ギヤ比は、フロント歯数÷リアの歯数で計算

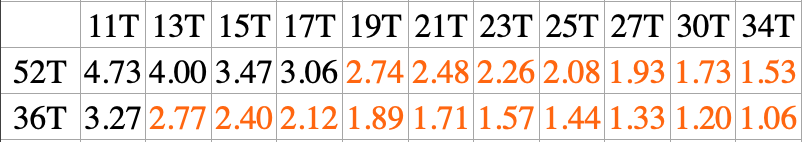

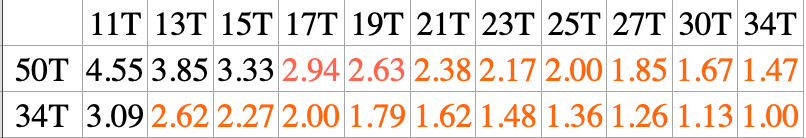

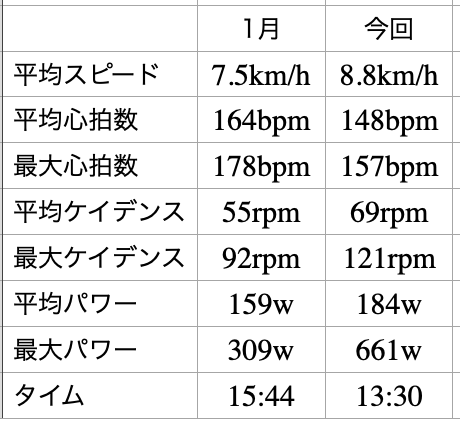

フロント52/36T・リア11-28T

11-28T

11-28T

フロント52/36T・リア11-30T

11-30T

11-30T

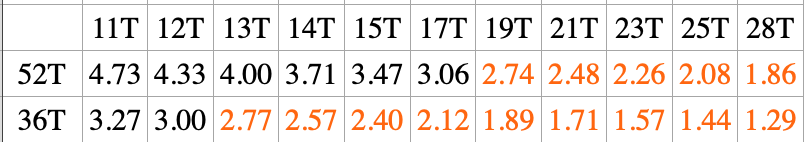

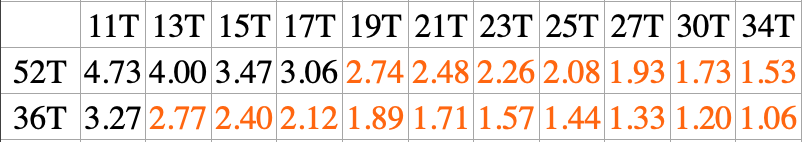

フロント56/36T・リア11-34T

11-34T

11-34T

このように、ギヤ比と使えているという感覚を照らし合わせてみると・・・私の脚では、ギヤ比3.00未満ならケイデンスを維持して踏めるということらしい。

自身の脚質に合わせてスプロケットを考えるというのはありですね。

スプロケット以外にも、フロントアウター/インナーリングを変えることでもギヤ比は調整できますし・・・

このギヤ比から、出せる速度も計算できます。

必要なのは、

タイヤ周長(23c:2096mm、25c:2105mm、28c:2136mm)

ケイデンス(平均や最大数など)

速度(km/h)=ギヤ比×タイヤ周長÷1000×ケイデンス×60÷1000

例:フロント52T、リア17T、タイヤ23c、ケイデンス80rpm

ギヤ比:52÷17=3.06

タイヤ周長:2096mm

3.06×2096÷1000×80×60÷1000=30.78km/h

という具合です。

※2096÷1000は、mm→mへ変換

※最後の÷1000は、m/h→km/hへ変換

※タイヤ周長の後いきなり÷1,000,000しても差し支えない。

ここで、ちょっと思いつき・・・タイヤを太くしたら速度上がるということでは?

23c:30.78km/h

25c:30.91km/h(+0.13km/h)

28c:31.37km/h(+0.59km/h)

この差を12時間回したら・・・

23c:369.36km

25c:370.92km(+1.56km)

28C:376.44km(+7.08km)

へぇ〜ブルベ界において、タイヤ幅を太くする=エア圧低下による振動吸収性UPですが・・・走行距離にもこんなに差が・・・って言っても30分に満たない差ですが・・・300km、400km、600kmとチャレンジする上で、この損失は大きい 🙄

ロードレース界でもタイヤ幅を一つ上げる方向になってきているのが少し分かる気がしますね。

重量はわずかに増えるが、速度も上がる・・・ 😯

今は、ヒルクライム仕様なつもりでタイヤを23cにしていますが、次はブルベ用にタイヤの太さを戻すという選択肢がちゃんと根拠も分かったのでやってみたいと思います。

作成の励みになります!イイね!シェア!コメント!お願いします!