STRAVAの規約が変わって、ルート作成機能が有料になりましたよね?

私自身は、STRAVAの各種機能が便利と感じているので、引き続き有料会員としてルート作成、アクティビティ管理をしています。

しかし、チーム内でGARMINユーザーが増えつつある中、STRAVA以外でルートを簡単に引けないか?という相談がありました。

STRAVA以外でルートを引くとなると、Ride With GPS があります。

基本無料ではありますが、有料会員になるとブルベのキューシート作成が容易であるという利点はあります。ブルベを主催するならばありかもしれません。

また、ブログにルートマップを埋め込む際、Googleマップをベースにコメント付きで埋め込めるという利点も確かにあります。(コメントも有料)

ただ、基本メニューが英語という面倒な点もあり、試してみましたが、STRAVAの方が個人的には楽かな。セグメントバトルが楽しいし。

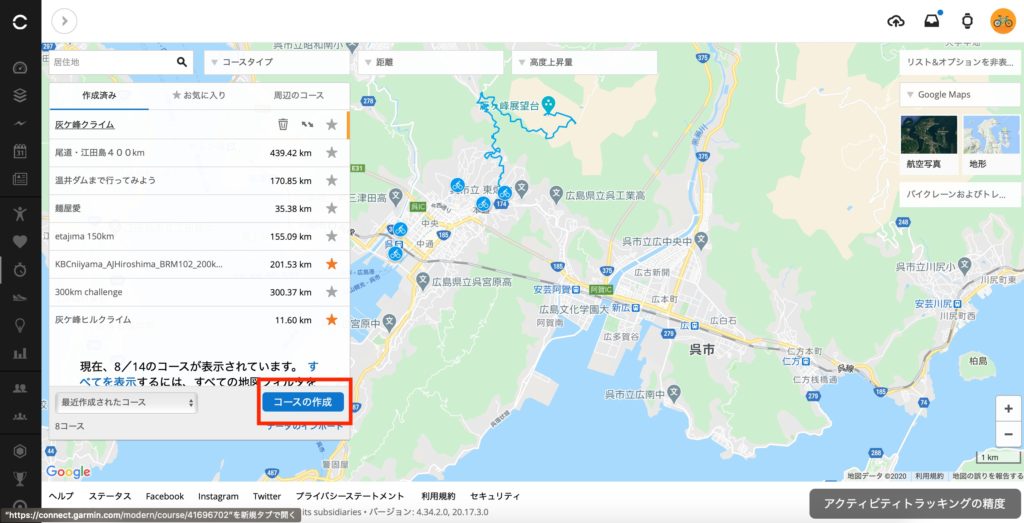

ということで、GARMINユーザー対象向け?にGARMIN Connectを深く触ってみたいと思います。

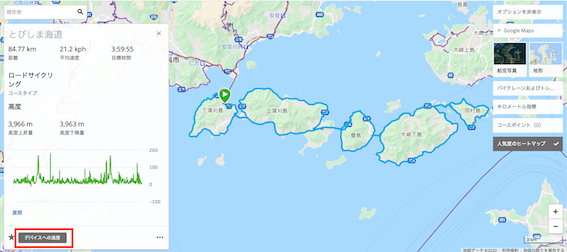

前回は、PC上で任意のルートを引いてみることについてまとめていますので参考にどうぞ!

ということで、スマホバージョンをまとめてみました。

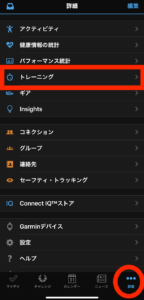

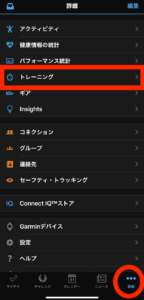

1 スマホGARMIN Connect APPを開く

2 右下の「・・・詳細」をタップ

3 「トレーニング」をタップ

4 「コース」→「コースを作成」をタップ

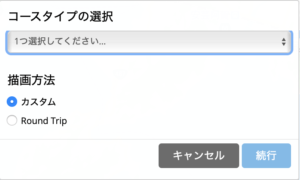

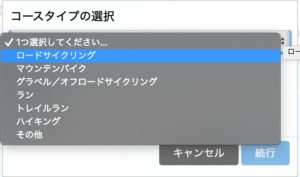

5 コースタイプの選択で「ロードサイクリング」をタップ

6 コース描写選択で「カスタム」をタップ

7 スタート地点を探す

ポイントマーカーをタップする

8 位置を上下左右微調整して良ければ「次へ」

9 スタート地点確定

10 次のポイントを打ってみる。

(7〜9の作業を繰り返し)

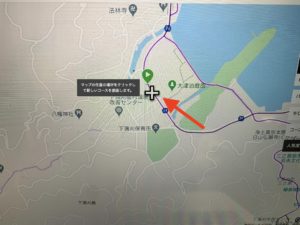

11 修正したい

思ってたルートと違った!本当は赤い矢印の方を通りたいのに!

修正する時は、下側の「←」矢印ボタンをタップするとひとつ前に戻る。

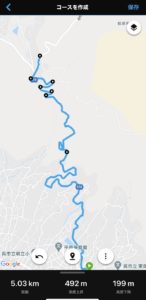

12 細かくポイントを打つ

どうも最短距離(徒歩ルート)を通そうとするので細かく打っていきます。

13 やはりトレッキングルートを通したいらしい

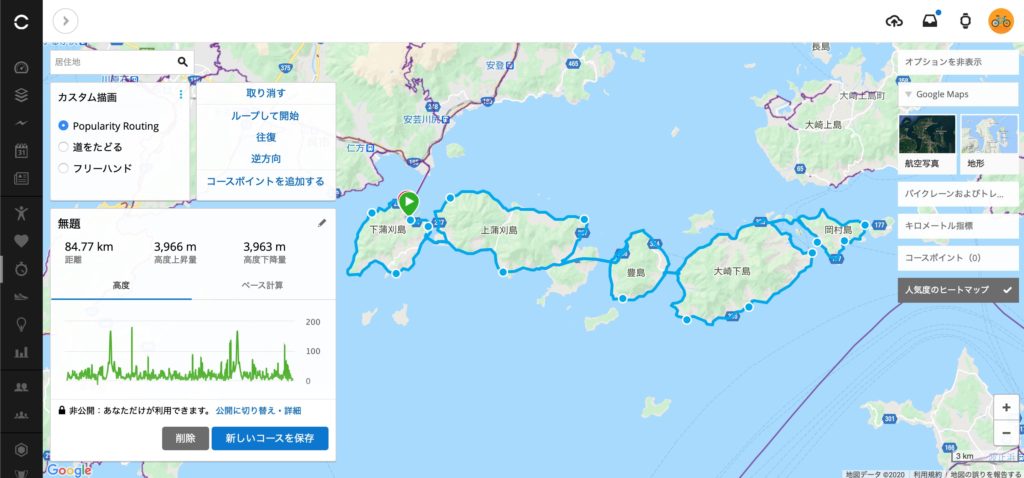

14 ポイントを打ち終わったら、右下の「・・・」ボタンをタップして詳細メニューを出す

詳細を確認:名前等編集

コースマーカーを追加:ナビ中に表示させたいマーカー

逆方向:スタート/ゴールを逆にする

往復:同じルートを自動で往復してくれる

ループして開始:スタート/ゴールを結んでくれる

逆方向にしてみると、確かに頂上がスタートになった。

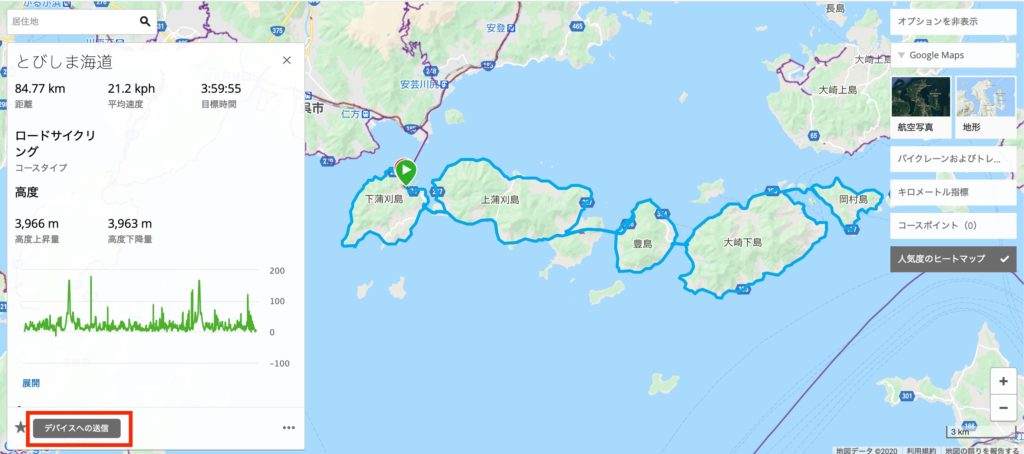

15 「詳細を確認」をタップして編集する。

16 編集が良ければ、保存する。

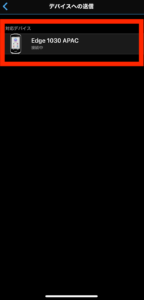

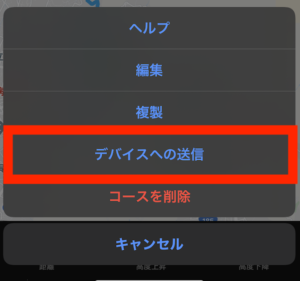

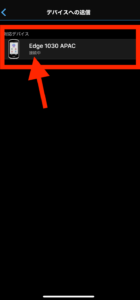

17 右上のメニュー「・・・」からデバイスへの送信

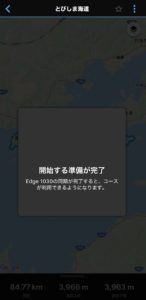

18 サイコンを確認してみる。

ホーム画面→ナビゲーション→コース→保存済みコース

とタップすると、マップ一覧が出てくるので、スクロールしてタップ。

そのまま「開始」を押せば、ルート案内が開始されます。

※ スタート地点であれば良いですが、スタート地点から離れた場所でロードさせると、スタート地点までのルートをさらに引こうと考え中になるので注意 😯

いかがでしたでしょうか?

他にも、オススメルートを引いてくれる機能などもあったり、EDGE単体でカーナビみたいに住所や電話番号からルート検索できたりするみたいですね。 🙄

↑ 機会があれば、検証とまとめやってみますね!

他にもこんなことできる?できない?という要望ありましたら、コメント欄にてメッセージください。私も勉強してみます!

作成の励みになります!イイね!シェア!コメント!お願いします!